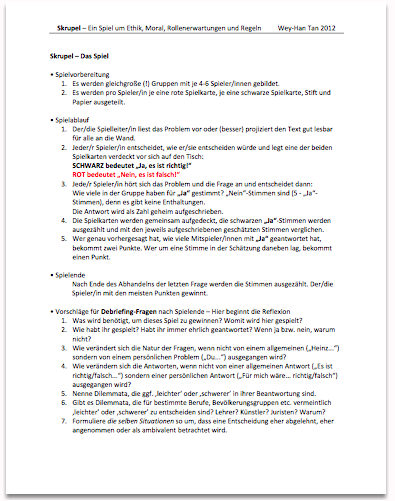

Das Quiz ist eine leicht an verschiedene Situationen und Inhalte anpassbare und fast jedem geläufige Spielmechanik: Fragen werden gestellt, und von der Antwort hängt es ab, ob ein Spieler weiter kommt oder nicht.

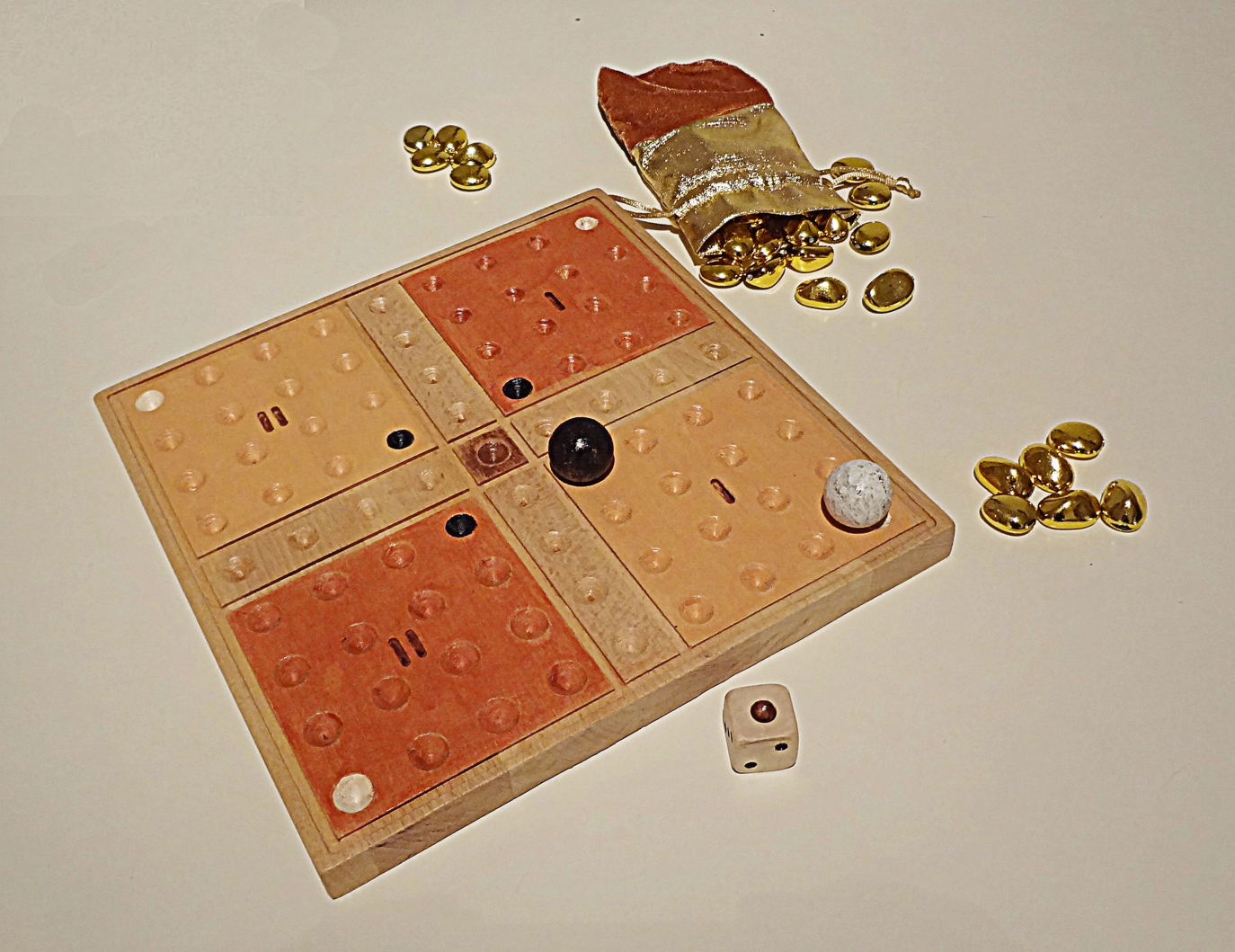

Essenziell benötigt man also einen

- Positionsanzeiger (Punktestand, Spielpöppel, Abgestrichene Fragen, die Spieler selbst);

- ein Spielfeld, auf dem dieser bewegt wird (Punktetabelle zwischen 0 und maximal möglichen Punkten, Zählfeld, Frageliste, von Start- und Zielposition eingegrenztes Lauffeld);

- Fragen, die von den Spielern beantwortet werden müssen; sowie

- Regeln, die die Art der Beantwortung, deren Folgen sowie die End- und Startbedingungen des Spiels beschreiben.

Die Variationsfähigkeit dieses Konzepts macht es universell einsetzbar, von „Wer wird Millionär“ bis zum „Eckenrechnen“ (Version für den Hörsaal).

Interessant aus didaktischer Sicht wird dieses einfache Spielkonzept, wenn den Spielern

- keine objektiv beantwortbaren Fragen gestellt werden,

- sie unterschiedliche Vorbedingungen mitbringen bzw. als Vorgabe erhalten, die in die Beantwortung und damit ihr Vorankommen einfliessen und

- die eigene Person als Spielfigur weiterbewegt wird oder stehenbleiben muss.

Diese Quizart wird damit spielmechanisch zu einer verdichteten Version eines Pen-and-Paper-Rollenspiels mit Möglichkeit zur Identifikation mit dem Spielcharakter. Weiterlesen